海南省情

省情概览

【位置与面积】

海南省位于中国最南端,北以琼州海峡与广东省划界,西隔北部湾与越南相对,东面和南面在南海与菲律宾、文莱、印度尼西亚和马来西亚为邻。

海南省的行政区域包括海南岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛的岛礁及其海域,是全国面积最大的省。其中陆地(主要包括海南岛和西沙、中沙、南沙群岛)总面积3.54万平方千米,海洋面积约200万平方千米。

海南岛地处北纬18°10’—20°10’,东经108°37’—111°03’,岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨,长轴呈东北至西南向,长约290千米,西北至东南宽约180千米,面积3.39万平方千米,是国内仅次于台湾岛的第二大岛。海岸线(海南本岛)总长1910千米,有大小港湾68个,周围负5米至负10米的等深地区达2330.55平方千米,相当于陆地面积的6.8%。

海南岛北与广东雷州半岛最近处约10海里,是海南岛与大陆之间的“海上走廊”,也是北部湾与南海之间的海运通道。从岛北的海口市至越南的海防市约220海里,从岛南的三亚港至菲律宾的马尼拉港航程约650海里。

西沙群岛和中沙群岛在海南岛东南面约300海里的南海海面上。西沙群岛有岛屿22座,陆地面积8平方千米,其中永兴岛最大。

中沙群岛大部分淹没于水下,仅黄岩岛露出水面。

南沙群岛位于南海的南部,是分布最广和暗礁、暗沙、暗滩最多的一组群岛,其中曾母暗沙是中国最南端的领土。南海是太平洋与印度洋之间的交通必经之地,在国际海运航线上具有重要的战略地位。

【地形与地貌】

海南岛四周低平,中间高耸,呈穹隆山地形,以五指山、鹦哥岭为隆起核心,向外围逐级下降,由山地、丘陵、台地、平原构成环形层状地貌,梯级结构明显。

海南岛地貌以山地和丘陵为主,占全岛面积的38.7%。山地主要分布在岛中部偏南地区,山地中散布着丘陵性盆地。丘陵主要分布在岛内陆和西北、西南部等地区。在山地丘陵周围,广泛分布着宽窄不一的台地和阶地,占全岛总面积的49.5%。环岛多为滨海平原,占全岛总面积的11.2%。海岸主要为火山玄武岩台地的海蚀堆积海岸、由溺谷演变而成的小港湾或堆积地貌海岸、沙堤围绕的海积阶地海岸。海岸生态以热带红树林海岸和珊瑚礁海岸为特点。

西、南、中沙群岛地势较低平,一般在海拔4~5米之间,西沙群岛的石岛最高,海拔约15.90米。

【山脉】海南岛的山脉海拔多在500—800米之间,属丘陵性低山地形。海拔超过1400米的山峰有五指山、鹦哥岭、霸王岭、吊罗山等。这些大山大体上分为三大山脉。五指山山脉位于岛中部,主峰海拔1867米,是海南岛最高的山峰。鹦哥岭山脉位于五指山西北,主峰海拔1811米。霸王岭山脉位于岛西部,主峰海拔1490米。(省测绘局黄龙)

【河流水系】海南岛地势中部高四周低,比较大的河流大都发源于中部山区,组成辐射状水系。2022年,全岛有河流3526条,其中集水面积超过50平方千米的有197条,集水面积超过100平方千米有95条。南渡江、昌化江、万泉河为海南岛三大河流,集水面积均超过3000平方千米,三大河流流域面积占全岛面积的47%。南渡江发源于昌江王下乡霸王岭,斜贯岛中北部,流经白沙、琼中、儋州、澄迈、屯昌、定安等市县至海口入海,全长353千米,集水面积7066平方千米。昌化江发源于五指山,流经琼中、五指山、乐东、东方等市县至昌江昌化港入海,全长243千米,集水面积4990平方千米。万泉河上游分南北两支,均发源于琼中,流经琼中、万宁等市县至琼海龙江合口咀合流,至博鳌港入海,主流全长178千米,集水面积3692平方千米。(省水务厅郝斐)

气候

【气候情况】

海南是我国最具热带海洋气候特色的地方,全年暖热,雨量充沛,干湿季节明显,台风活动频繁,气候资源多样。海南岛年日照时数为1750至2550小时,年平均气温在23-26摄氏度之间,全年无冬。全岛降雨充沛,年平均降雨量在 1600毫米以上,东多西少,中部和东部相对湿润,西南部沿海相对干燥。降雨季节分配不均匀,冬春雨少,夏秋雨多。

资源

【土地资源】

2022年,海南省土地总面积351.13万公顷。按用途分,农用地305.13万公顷,其中,耕地48.75万公顷、园地121.82万公顷、林地116.11万公顷、其他农用地18.45万公顷;建设用地28.48万公顷,其中,城镇村及工矿用地25.02万公顷、交通运输用地3.12万公顷、其他建设用地0.34万公顷;未利用地17.52万公顷(根据自然资源部下发的2021年度国土变更调查同口径报表统计)。

【作物资源】

海南粮食作物主要有水稻、旱稻、山兰稻,其次是番薯、木薯、芋头、豆类等。经济作物主要有甘蔗、花生、芝麻、茶叶等。热带水果种类繁多,主要有芒果、香蕉、菠萝、荔枝、龙眼、火龙果、柑橘、橙、柚、菠萝蜜、红毛丹等,2022年累计引进冰淇淋果、手指柠檬、燕窝果、马梅果、榴莲、释迦、榴莲蜜等优良品种或种质资源450余种,推广种植面积达4666.67公顷。

蔬菜有100多种,其中空心菜、四棱豆、番薯叶、五指山野菜等为特色蔬菜。热带作物资源丰富,种植面积较大的主要有橡胶、椰子、槟榔、胡椒、咖啡等。

【植物资源】

海南省植被生长快,植物繁多,是热带雨林、热带季雨林的原生地。至2022年底,海南岛有维管束植物4689种,包括乔木723种、灌木1246种、草本2315种、藤本405种。海南省列入国家一级、二级重点保护野生植物有127种,其中一级有8种,二级有40种。热带森林植被类型复杂,垂直分带明显,且具有混交、多层、异龄、常绿、干高、冠宽等特点。

热带森林主要分布于五指山、尖峰岭、霸王岭、吊罗山、黎母山等林区,其中五指山属未开发的原始森林。热带森林以生产珍贵的热带木材而闻名,属于特类木材的有花梨、坡垒、子京、荔枝、母生5种,一类材34种,二类材48种,三类材119种。

【动物资源】

至2022年底,海南省陆生脊椎动物有698种,其中两栖类46种,爬行类113种,鸟类455种,兽类84种,23种为海南特有。列入国家一级、二级重点保护的野生动物有162种,其中一级30种,二级132种。世界上罕见的珍贵动物有海南长臂猿和坡鹿,水鹿、猕猴、黑熊等亦珍贵。海南长臂猿种群数量恢复到6群37只。(省林业局王瑞琦)

【南药资源】

海南省有“天然药库”之称,槟榔、益智、砂仁、巴戟四大南药闻名遐迩,种植的主要南药品种超过30种,种植面积最大的为槟榔,其次为胡椒、益智、海巴戟(诺丽)、草豆蔻、牛大力、裸花紫珠、砂仁、高良姜、石斛、优盾草等也有较多种植。槟榔、益智等大宗药材在国内市场占有率达到95%。

【水产资源】

海南的海洋水产资源具有海洋渔场广、品种多、生长快和鱼汛期长等特点,是全国发展热带海洋渔业的理想之地。海洋水产在800种以上,鱼类就有600多种,主要的海洋经济鱼类40多种。许多珍贵的海特产品种已在浅海养殖,可供人工养殖的浅海滩涂约2.50万公顷,养殖经济价值较高的有鱼、虾、贝、藻类等20多种。淡水鱼(不包括溯河性的鱼)有15科57属72种。(省农业农村厅刘逢君)

【海盐资源】

海南岛是理想的天然盐场,纯净的海水和丰富的矿物质以及传统的匠人工艺造就了国家地理标志产品———海南岛盐。海南已建有东方盐场、莺歌海盐场两个大型盐场,其中莺歌海盐场是我国三大盐田之一。两大盐场生产总面积约5万多亩,年产盐量约4万吨。(省国资委孔爱)

【矿产资源】

海南的矿产资源种类较多。至2022年底,全省发现各类矿产89种,查明资源储量的有69种,查明资源储量位于全国前列的矿产有天然气、玻璃用砂、锆英石砂矿、钛铁矿砂矿、富铁矿等。除建筑用砂石土类矿产外,保有资源储量达矿产地规模的有40种,矿产地244处。

已查明玻璃用砂矿产地25处,其中大型16处、中型6处、小型3处,主要分布于文昌、儋州、昌江、东方等地;已查明锆英石砂矿产地20处,其中大型3处、中型8处、小型9处,主要分布于海南岛东海岸;已查明钛铁矿砂矿产地21处,其中大型1处,中型10处,小型10处,主要分布于于海南岛东海岸;已查明黄金矿产地18处,其中中型4处,小型14处,保有资源储量72.56吨,主要分布于东方、昌江、乐东等市县;富铁矿保有资源储量2.49亿吨,分布昌江石碌镇,是国内少有的富铁矿之一;医疗热矿水、饮用天然矿泉水富集在海口、琼海、万宁、儋州、三亚、保亭、陵水、白沙等市县。(省自然资源和规划厅郑燕良)

【水利资源】

2022年,海南省水资源总量363.80亿立方米。其中,地表水资源量356.10亿立方米;地下水资源量100.30亿立方米,占水资源总量的27.57%。地表水与地下水资源不重复量7.73亿立方米,产水系数0.51。(省水务厅彭春华)

【旅游资源】

海南旅游资源丰富,极富特色,主要有以下几个方面:

【海岸带景观】在海南岛长达1944.35千米(不含海岛岸线)的海岸线上,沙岸约占50%—60%,沙滩宽数百米至1000多米不等,向海面坡度一般为5℃,缓缓延伸;多数地方风平浪静,海水清澈,沙白如絮,清洁柔软;岸边绿树成荫,空气清新;海水温度一般为18—30℃,阳光充足明媚,一年中多数时间可进行海浴、日光浴、沙浴和风浴。当今国际旅游者喜爱的阳光、海水、沙滩、绿色、空气这5个要素,海南环岛沿岸均兼而有之。自海口至三亚东岸线就有60多处可辟为海滨浴场。环岛沿海有不同类型滨海风光特色的景点,在东海岸线上,特殊的热带海涂森林景观———红树林,热带特有的海岸地貌景观———珊瑚礁,均具有较高的观赏价值。已在海口东寨港、文昌清澜港等地建立红树林保护区。海岸线上有22个海角、25座灯塔、68个海湾、26个潟湖,还有9个成熟的滨海旅游度假区、32个景区、216处名胜古迹。

【海岛】海南岛周边有海岛600余个,主要分布在东部和南部沿海。西沙群岛有岛屿22座,陆地面积8平方千米,其中永兴岛最大。这些岛屿地处热带,日照长,光能充足,四周海水清澈,水生资源丰富,极具旅游价值。已开展旅游项目的岛屿有蜈支洲岛、西岛、分界洲岛、西沙群岛等。

【山岳、热带原始森林】海南岛有海拔1000米以上的山峰81座,绵延起伏,山形奇特,气势雄伟。颇负盛名的有山顶部成锯齿状、形如五指的五指山,气势磅礴的鹦哥岭,奇石叠峰的东山岭,瀑布飞泻的太平山,以及七仙岭、尖峰岭、吊罗山、霸王岭等,均是登山旅游和避暑的胜地。海南的山岳最具特色的是密布热带原始森林,有乐东尖峰岭、昌江霸王岭、陵水吊罗山和琼中五指山4个热带原始森林区,其中以乐东尖峰岭最为典型。有全国最大的热带季雨林区,以及五指山、霸王岭、尖峰岭、吊罗山等9大国家森林公园。

【大河、瀑布、水库风光】南渡江、昌化江、万泉河等河流,滩潭相间,蜿蜒有致,河水清澈,是旅游观景之佳处,尤以万泉河风光闻名全国。大山深处的小河或山间小溪密布,瀑布众多,其中五指山太平山瀑布和琼中百花岭瀑布等久负盛名。海南岛上还有不少水库,特别是松涛、南扶、长茅、石碌等水库具湖光山色之美,不是湖泊胜似湖泊。

【火山、溶洞、温泉】历史上的火山喷发,在海南岛留下许多死火山口。最为典型的是位于海口的石山,石山有海拔200多米的双岭,岭上有2个火山口,中间连一下凹的山脊,形似马鞍,又名马鞍岭。石山附近的雷虎岭火山口、罗京盘火山口也保存得十分完整。还有不少千姿百态的喀斯特溶洞及石林景观,其中著名的有三亚的落笔洞、保亭的千龙洞、昌江的皇帝洞、东方的俄娘洞、仙安石(土)林等。岛上温泉分布广泛,多数温泉矿化度低、温度高、水量大、水质佳,属于治疗性温泉,且温泉所在区域景色宜人,有6个成熟的温泉旅游度假区。兴隆温泉、官塘温泉、南平温泉、蓝洋温泉等,适于发展集观光、疗养、科研等为一体的旅游。

【古迹名胜】具有历史意义的古迹主要有为纪念唐宋两代被贬谪到海南岛的李德裕等5位历史名臣而修建的五公祠,北宋大文豪苏东坡居琼遗址———东坡书院以及为纪念苏轼而修建的苏公祠,清代雷琼兵备道焦映汉所修建的琼台书院,明代名臣丘濬墓,明代大清官海瑞墓,相传受汉武帝派遣率兵入海南的将军马援为拯救兵马而下令开凿的汉马伏波井,以及崖州古城、韦氏祠堂、文昌孔庙等。

【革命纪念地】“二十三年红旗不倒”———琼崖革命精神是海南省弘扬革命传统、传承红色基因的核心要素之一,其中著名的革命纪念地或红色经典景区以海口琼崖红军云龙改编旧址、定安母瑞山革命根据地纪念园、临高角海南解放公园、琼海红色娘子军纪念园等为典型代表。还有白沙起义纪念馆、张云逸大将纪念馆、陵水县苏维埃政府旧址、金牛岭烈士陵园等承载着海南红色记忆的纪念地。

【民族风情】海南岛的世居少数民族有黎族、苗族、回族,至今保留着许多质朴敦厚的民风民俗和生活习惯,使海南的社会风貌显得独特而多彩。海南是全国唯一的黎族聚居区,黎族颇具特色的民族文化和风情,有独特的旅游观光价值。

【热带作物及田园风光】海南岛上生长着大量的热带作物,拥有丰富的热带水果和蔬菜资源,极大丰富了自然景观。海口桂林洋农业公园、琼海世界水果之窗、琼中绿橙生产基地等,依托现代农业和林业基础,通过建设热带林果品种园、热带作物博览园等系列项目,推进全球热带果蔬种质资源培育、引进和产业化推广。游人上岛既可欣赏热带田园风光,增长见识,又可品尝热带水果,一饱口福。

【医疗康养】优越的气候资源和生态环境让海南成为医疗康养的极佳目的地。博鳌乐城国际医疗旅游先行区是全国唯一的医疗旅游先行区,享有包括加快医疗器械和药品进口注册审批、临床应用与研究的医疗技术准入等优惠政策,逐渐成为世界一流的医疗旅游目的地。游客在海南不仅能享受到国际顶级医疗技术,也能深度体验中国最有特色的传统中医药文化和康养服务。(省旅文厅高明新)

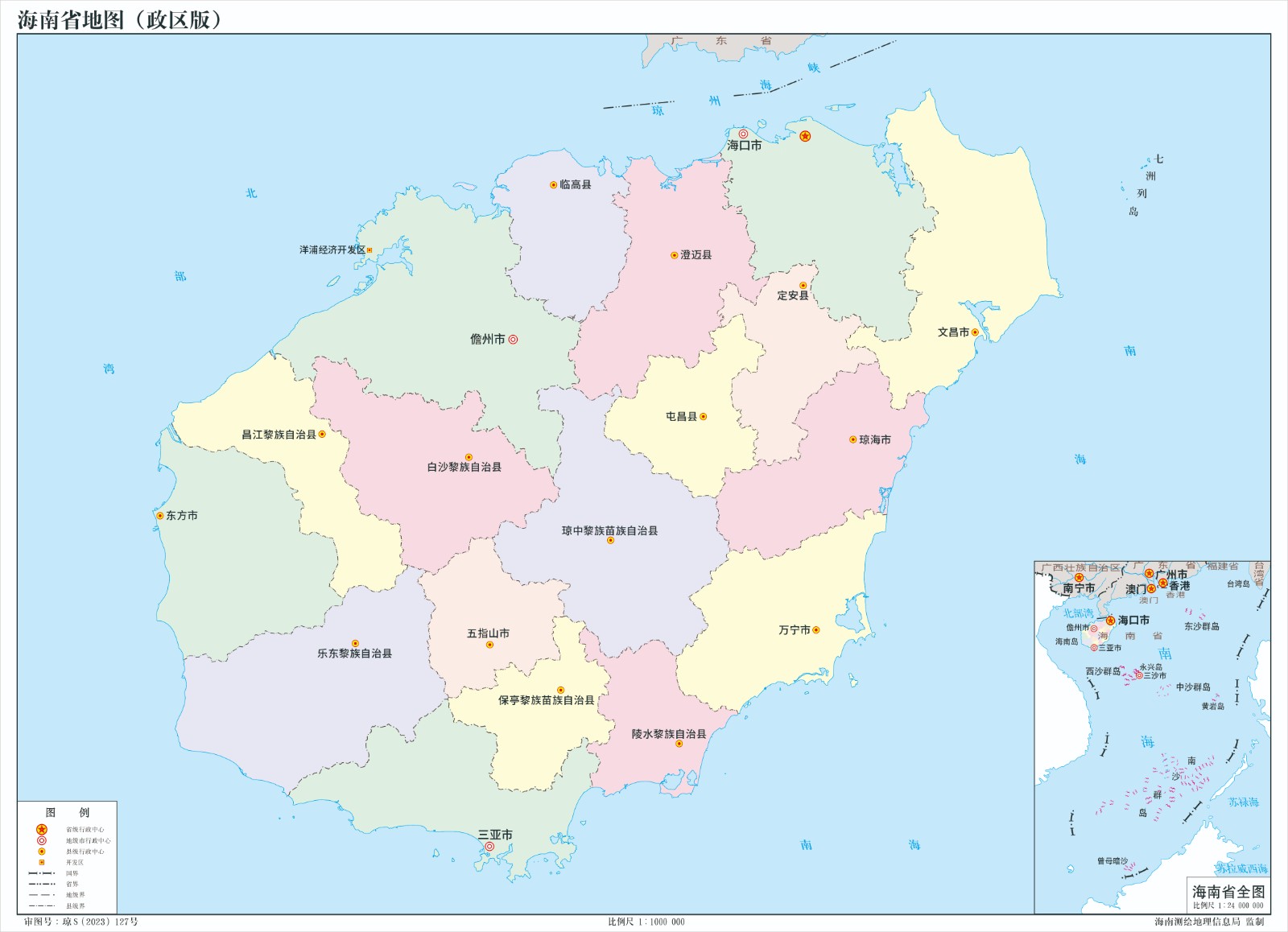

行政区划

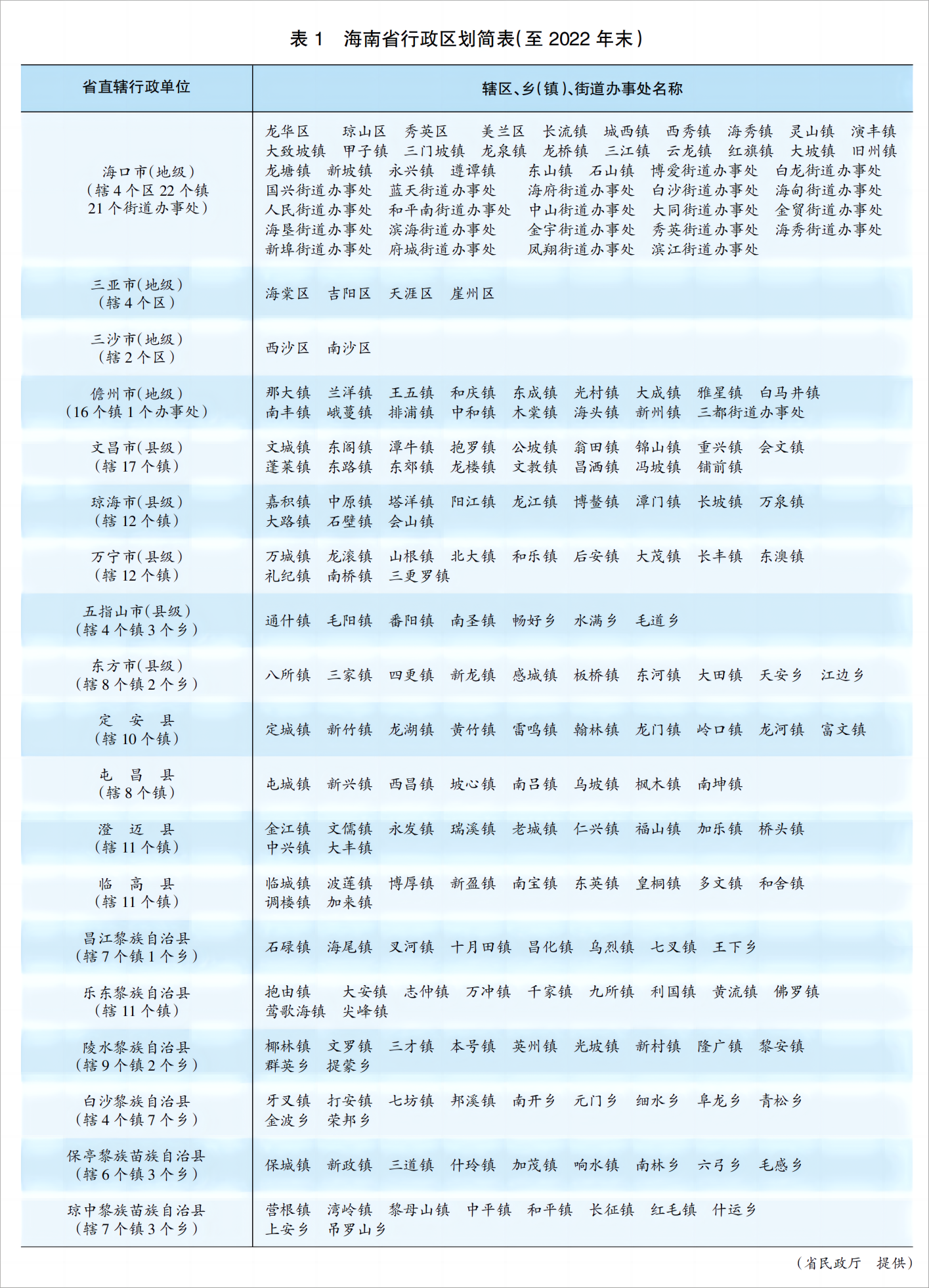

【行政区划统计】至2022年底,海南省设有市县19个,其中地级市4个、县级市5个、县4个、民族自治县6个。地级市设区10个。基层设乡镇和街道办事处218个,其中镇175个、乡21个、街道办事处22个。

【行政区划设置】2022年,海南省民政厅出台《海南省设立镇、街道标准》和印发《海南省民政厅关于印发乡镇行政区划变更、乡镇人民政府驻地迁移申报审核程序及材料清单的通知》等规范性文件,指导有关市县做好镇街设立的研究论证工作。印发《海南省民政系统贯彻落实〈中共 中央国务院关于加强和改进行政区划工作的意见〉工作方案》,研究提出海南行政区划工作调研报告。根据《海南自由贸易港制度集成创新行动方案(2020—2022年)》要求,建成海南自贸港行政区划管理服务平台,并通过国家版权局计算机软件著作权认证,被《民政部简报》和《中国社会报》刊发,民政部理论研究基地“国家治理与行政区划研讨会”作为地方实践经验进行推介。

【界线精准化管理】2022年,海南省民政厅印发《海南省民政厅办公室关于做好2022年乡级行政区域界线集中巡查工作的通知》,指导全省18个市县(除三沙市外)完成652条乡级行政区域界线巡检任务。制作海南省行政区域界线界桩电子地图,形成海南界线界桩“一张蓝图”,提高基层界管员的工作效率,被《中国社会报》报道。组织对全省(除三沙市外)2022年度平安边界建设情况进行考评,督促市县政府加强管界治界工作,边界地区持续保持和谐稳定的良好局面。

人口·民族·方言

【人口】截至2022年12月31日24时,全省有户籍人口总户数2714000户,总人口9844392人。其中:男性5116107人,女性4728285人;17岁以下2280151人,18岁至34岁2435739人,35岁至59岁3567421人,60岁以上1561081人;出生88427人,死亡47924人。年内,全省户籍迁入130920人,迁出65490人。

【民族】海南是一个多民族聚居的省份,其中世居民族是汉族、黎族、苗族、回族,其他民族是中华人民共和国成立后迁入的居民,分散于全省各地。黎族是海南岛上最早的居民。世居的黎族、苗族,大多数聚居在海南岛中部、南部的乐东、陵水、昌江、保亭、琼中、白沙等自治县和三亚、东方、五指山等市;回族主要聚居在三亚市;汉族人口主要聚居在海南东北部、北部和沿海地区。民族地区陆地面积占全省陆地面积的48%。

据2022年末户籍人口统计显示,海南省少数民族成份有55个,少数民族人口174.04万人,占全省户籍总人口的17.68%。汉族8103902人、占总人口的82.32%;黎族1542256人、占总人口的15.67%;苗族82384人、占总人口的0.84%;壮族43374人、占总人口的0.44%;回族19760人、占总人口的0.20%;其他少数民族52716人、占总人口的0.54%。

【黎族】黎族在海南岛的历史至今已有3000多年,秦汉时期南方百越的一支“骆越”与黎族有着直接的渊源关系。相关学者认为,黎族是由骆越发展而来。远古时代黎族先民的居址遍布全岛,包括北部和环岛沿海地带和内陆地区。从西汉王朝在海南建立封建统治开始,大陆的汉族人开始入居,原先居住在海南北部、西部的黎族人民,在面对来自中原封建王朝强有力的冲击时,集结向岛的中部、东部、南部迁移。至唐王朝统治时,在全岛环海地区建立起稳固的州县建制,黎族人民又逐步往内陆腹地山区迁移,外部的黎族逐渐汉化,初步形成汉在外、黎在内的人文地理。直至中华人民共和国成立前,这一人文分布格局仍然保留。秦汉至1840年,黎族处于封建社会时期。从1840年起,黎族在近代社会有了飞跃发展。1921年,中国共产党成立后,黎族人民投身新民主主义革命,在陵水建立海南岛第一个苏维埃政权,随后举行白沙起义,创建五指山革命根据地,为迎接海南解放创造条件。中华人民共和国成立后,黎族人民当家做主,实行民族区域自治制度,成为中华民族大家庭中的重要一员。

【苗族】苗族具有悠久的历史,是中国人口较多的少数民族之一。在海南,苗族是人口数量仅次于黎族的少数民族。据历史记载,大约在唐宋时期,部分苗族先民从当今的湖南、贵州迁入广西;明代嘉靖至万历年间,朝廷从广西征调的苗族兵士来到海南岛,成为海南早期的苗族居民,古代称为“苗黎”。除了被强制当兵、征调到海南岛外,还有相当数量的苗族先民是不堪封建统治阶级压迫、漂洋过海迁移到海南岛谋生的。苗族先民入岛后,主要聚居在人迹罕至的五指山、七仙岭、尖峰岭、吊罗山、枫果山、黎母山、霸王岭等深山密林中,创造了光辉的历史和灿烂的文化,为海南经济开发和社会进步作出贡献。但由于封建统治者的歧视和压迫,苗族人民一直过着居无定所、不停迁移的游耕生活。直到20世纪50年代,在中国共产党和各级人民政府的关怀和帮助下,苗族群众陆续搬下山定居,过上安定的生活。

【回族】根据历史记载和考古发现,早在唐宋时期,海南岛南端漫长的海岸线上就有穆斯林活动。唐宋以来,海南岛为海上丝绸之路的必经之地,从波斯、阿拉伯经海道进入中国广州和东南沿海的穆斯林商船和商人,有部分曾在此停泊居留。宋元时期,以海外捕鱼为生的越南占城穆斯林(占婆人),或因台风所迫,或因战乱所逼,漂泊到海南岛崖州、万州、儋州等滨海地区落籍。明代以后,闽粤地区的回族人,有部分陆续移居海南岛。清代,大部分穆斯林移居于“所三亚里”(今三亚市境内),而居住在海南岛北部、西部和东部的穆斯林,由于长期的多民族杂居和经济文化的互相交流融合,基本同化于汉族。

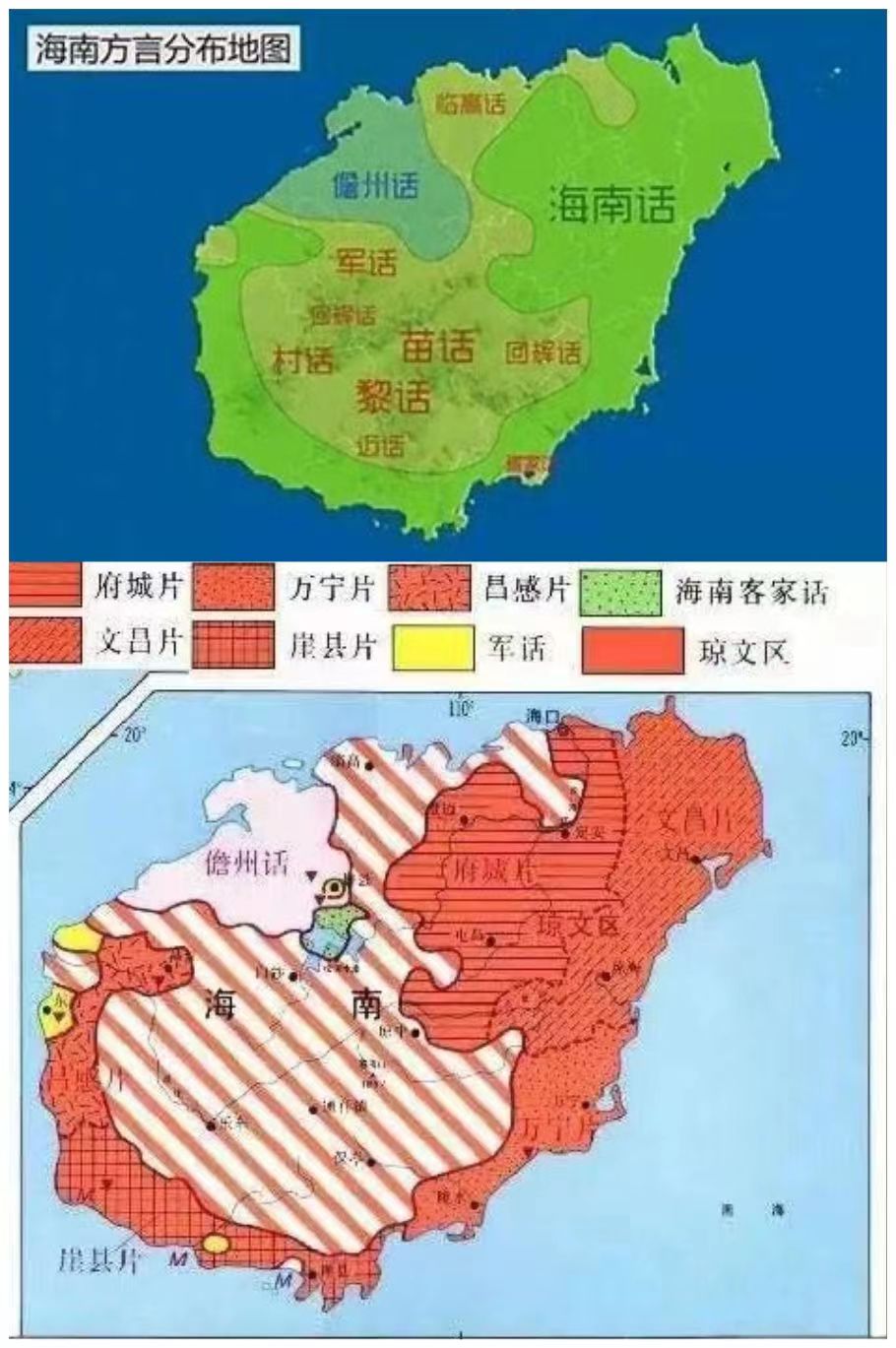

【方言】海南省居民语言种类多,主要使用的方言有10种。

【海南话】狭义的海南方言,属汉藏语系汉语闽南方言。海南话在海南使用最广泛、使用人数最多,全省500多万居民通用,主要分布在海口、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈等市县的大部分地区和陵水、乐东、东方、昌江、三亚等市县的沿海地区。在不同地方,海南话语音和声调有所不同,一般以文昌人的语音为标准口音。

【黎话】属汉藏语系壮侗语族黎语支,有哈、杞、润、美孚、赛5个方言。全省150多万黎族人民使用,主要分布在乐东、陵水、昌江、保亭、琼中、白沙等自治县和三亚、东方、五指山等市。

【临高话】属汉藏语系壮侗语族壮傣语支,比较接近壮语。50多万居民使用,主要分布在临高县境内和海口市郊西部的长流、荣山、新海、秀英等地区。

【儋州话】属汉藏语系汉语粤语方言系统。40多万人使用,主要分布在儋州、昌江、东方等市县的沿海地区。

【军话】属汉藏语系汉语北方方言西南官话系统,是古代从大陆充军到海南岛的士兵和仕宦留下的语言。10多万人使用,主要分布在昌江、东方、儋州和三亚的部分地区。

【苗话】属汉藏语系苗瑶语族。主要在中部、南部地区各市县以及少数在其他县的8万多苗族居民中通用。

【村话】属汉藏语系壮侗语族。6万多人使用,主要分布在东方、昌江昌化江下游两岸。

【回辉话】学术界认为属南岛语系,是语群中的一个独特语言。据《琼州府志》记载,回辉话是大约在宋、元朝期间由从外国迁来的居民使用而流传下来的语言,当时汉人称之为“番语”。世居的回族居民1万多人使用,主要分布在三亚回辉、回新2个村。

【迈话】属粤语方言系统,比较接近广州话。是汉人使用的语言,但使用人数不多,分布不广,只有三亚的崖城和水南一带居民使用。

【疍家话】属粤语方言。陵水、三亚、昌江、海口等沿海地区的居民使用。

此外,港口、铁路、矿山、农垦农场职工还使用白话、客家话、潮州话、浙江话、云南话、福建话等。(省民宗委刘杰)

华侨·宗教

【华侨】海南省是全国著名侨乡。至2022年底,全省有130多万归侨侨眷,主要分布在海口、文昌、琼海、万宁等主要侨乡和文昌华侨农场、琼海彬村山华侨农场、万宁兴隆华侨农场、东方市华侨农场、澄迈华侨农场等五大华侨农场;全省有琼籍海外乡亲390万余人,分布在50多个国家和地区,80%以上集中在东南亚。全世界有400多个地缘性、血缘性和业缘性的海外乡亲琼属社团,分布在世界各地。(省侨联吴强)

【宗教】至2022年底,海南省信教群众主要信奉佛教、道教、伊斯兰教、天主教和基督教5种宗教;依法登记宗教活动场所156处;依法成立和登记宗教团体21个;经认定备案教职人员420名。(省委统战部陈昱妃)

历史沿革

【秦一清时期】秦时海南为象郡外徼。秦汉之交海南属南越国。

西汉元封元年(前110年)朝廷遣军渡海,在今海南境设有珠崖、儋耳2郡管辖16县。其中可考有珠崖郡管辖瞫都、玳瑁、苟中、紫贝、颜卢、山南、临振、乐罗8县;儋耳郡管辖儋耳、至来、九龙3县。珠崖郡、儋耳郡隶属交州刺史,海南纳入西汉王朝版图。始元五年(前82年),撤销儋耳郡,区域和属县并入珠崖郡。初元三年(前46年)春,罢弃珠崖郡,设立朱卢县为都尉治,隶合浦郡。东汉建武十九年(43年),珠崖慕义来归,复置朱崖县,属合浦郡。永平十年(67年),儋耳降附。东汉杨浮《异物志》第一次将今南海称为“涨海”。三国吴赤乌五年(242年)七月,复置珠崖郡,管辖珠官、朱卢、徐闻3县,隶交州,治所在徐闻(今广东省徐闻),遥领今海南境。晋武帝平蜀后,建宁太守遥领交州,珠崖郡隶交州。晋太康元年(280年),撤销珠崖郡,区域并入合浦郡,同时将朱卢县改为玳瑁县,玳瑁县、朱官县隶属合浦郡。不久,废珠官县,合浦郡遥领今海南境。南北朝南朝宋元嘉八年(431年),复置珠崖郡,治所在徐闻,遥领今海南境,不久撤销。属县朱卢、珠官2县划入合浦郡,属越州。齐沿袭宋置。南朝梁大同(535—546年)中,儋耳千余峒归附,冼夫人请命于朝,以儋耳故地立崖州,隶属广州都督府。隋大业三年(607年),改崖州为珠崖郡,统领义伦、感恩、颜卢、毗善、昌化、吉安、延德、宁远、澄迈、武德10县。大业六年(610年),析珠崖郡,增设儋耳郡、临振郡2郡,增设临川、陵水2县。其中珠崖郡管辖澄迈、武德、颜卢3县,儋耳郡管辖义伦、毗善、昌化、吉安、感恩5县,临振郡管辖宁远、临川、延德、陵水4县;珠崖郡、儋耳郡、临振郡均督于扬州刺史部。隋末朝廷无暇顾及海南,海南属冯氏家族势力范围。

唐武德五年(622年),改珠崖郡为崖州、改临振郡为振州、改儋耳郡为儋州,改武德县为平昌县、改颜卢县为颜城县、改毗善县为富罗县,撤销吉安县,区域并入昌化县。至此,崖州管辖颜城、澄迈、平昌3县,振州管辖宁远、延德、临川、陵水4县,儋州管辖义伦、昌化、感恩、富罗4县。六年,增设临机县,隶崖州管辖;同年,崖州、振州、儋州3州管辖12县,隶高州总管府,属广州总管府管辖。贞观元年(627年),设立崖州都督府,管辖崖州、儋州、振州3州13县,隶广州中都府,属岭南道,是海南最早统一的军政合一领导机构;同年,改颜城县为舍城县、改平昌县为文昌县;同年增设琼山县,隶崖州管辖;同年,设立吉安县,隶儋州。贞观二年(628年),增设吉阳县,隶振州。贞观五年(631年),增设万安、富云、博辽3县和划出崖州琼山、临机2县,增设琼州,驻地琼山县,隶崖州都督府。贞观十三年(639年),撤销琼州建置,琼山、临机、万安、富云、博辽5县划归崖州管辖,后又复置琼州,管辖原属县;同年,增设曾口、容琼、颜罗3县,隶琼州管辖;同年,划出万安、富云、博辽3县归崖州管辖。显庆五年(660年),增设乐会县,隶琼州管辖。龙朔二年(662年),划出崖州万安、富云、博辽3县和振州陵水县,增设万安州,驻地万安县。至此,唐代在海南岛上设立5州22县。乾封元年(666年),琼州和琼山、曾口、乐会、颜罗、容琼5县一起被土人攻陷;同年,琼州临机县划归崖州管辖。开元元年(713年),临机县改为临高县。开元九年(721年),撤销崖州舍城县;同年,万安州驻地从万安县迁至陵水县。天宝元年(742年),崖州改为珠崖郡、儋州改为昌化郡、琼州改为琼山郡、振州改为延德郡、万安州改为万安郡;同年,增设落屯县,隶延德郡。至德元年(756年),改延德郡为宁远郡。至德二年(757年),改万安郡为万全郡,万安县也改为万全县。乾元元年(758年),复珠崖郡为崖州,复宁远郡为振州,复昌化郡为儋州,复琼山郡为琼州,复万全郡为万安州;同年,撤销吉安县,其地设立洛场县,隶儋州。贞元元年(785年),万安州驻地从陵水县迁回万全县(复名为万安县)。贞元五年(789年)十月,收复琼州和琼山、曾口、乐会、颜罗、容琼5县,奏置琼州都督府,加琼州、崖州、振州、儋州、万安州等5州招讨游奕使,管辖琼州、崖州、儋州、振州、万安州5州23县,停置崖州都督府;海南称“琼”自此开始;同年,崖州临机县划归琼州管辖。贞元七年(791年)十月,撤销容琼县,区域并入琼山县境。咸通三年(862年),崖州、振州、儋州、琼州、万安州均隶属岭南西道。咸通五年(864年),在琼山县南境置忠州,咸通十一年(870年)撤销。唐朝将“涨海”(今南海诸岛)划归崖州都督府(后为琼州都督府)的振州和万安州管辖。

五代十国时期南汉撤销琼州曾口、颜罗2县,儋州富罗县,振州延德、临川、落屯3县,万安州富云、博辽2县,在海南岛上设立5州14县,其中琼州管辖琼山、乐会2县,崖州管辖舍城、澄迈、文昌、临高4县,儋州管辖义伦、昌化、感恩、洛场4县,万安州管辖万安、陵水2县。

北宋开宝四年(971年)四月,琼州治所驻地从今海口市琼山区旧州镇迁至今海口市琼山区府城。开宝五年(972年),撤销崖州,原崖州管辖舍城、文昌、澄迈、临高4县划归琼州管辖;改振州为崖州,驻今三亚市崖城;撤销洛场县建置。至此,琼州管辖琼山、澄迈、文昌、舍城、临高、乐会6县;儋州管辖义伦、昌化、感恩3县;万安州管辖万安、陵水2县;崖州管辖宁远、吉阳2县。太平兴国元年(976年),义伦县改为宜伦县。至道三年(997年),琼州、儋州、万安州、崖州4州隶属广南西路。熙宁四年(1071年),撤销舍城县,区域并入琼山县。熙宁六年(1073年),以琼州为琼管安抚司,管辖州的属县,总领今海南地域;降儋州为昌化军、崖州为珠崖军、万安州为万安军,3军各领县归属琼管安抚司管辖;撤销吉阳、宁远2县,区域分别设立藤桥镇、临川镇,归珠崖军管辖;撤销儋州昌化、感恩2县,2县原区域并入藤桥镇;撤销陵水县,区域设立万安县陵水镇。元丰三年(1080年),恢复设立昌化县、陵水县。元丰四年(1081年),恢复设立感恩县。崇宁五年(1106年),设立延德县。大观元年(1107年)六月,设立镇州(驻今东方市东河镇),旋升为都督府,赐靖海军(节度)额,同时设立倚郭镇宁县;同年,改延德县为延德郡,设立倚郭通远县。大观三年(1109年),划乐会县归万安军管辖。大观年间(1107—1110年),万安军驻地迁驻陵水县,后驻地迁回万安县(今万宁市万城镇)。政和元年(1111年)撤销镇州及倚郭镇宁县,罢节度,以其地及军额归属琼州,升琼州为靖海军节度本军州事;同年,撤销延德军,区域并入昌化军感恩县;撤销通远县,设立为通远镇,隶朱崖军。政和七年(1117年),改珠崖军为吉阳军。宣和(1119—1125年)中,改琼管安抚司为琼管安抚都监,加管辖“万里石塘”(即今南海诸岛)。

南宋绍兴六年(1136年),撤销昌化、万安、吉阳3军建置,分别设立宜伦、万宁、宁远3县,以军使兼知县事,隶属琼州;升藤桥镇为吉阳县,隶琼州;乐会县复隶属琼州管辖;昌化县、感恩县隶琼州。至此,琼州管辖琼山、澄迈、文昌、临高、乐会、宜伦、昌化、感恩、万宁、陵水、宁远、吉阳12县。绍兴十三年(1143年,)恢复设立万安、珠崖2军,管辖原属县;万宁县复名为万安县。绍兴十四年(1144年),恢复设立昌化军,管辖原属县;珠崖军改为吉阳军。端平二年(1235年),改昌化军为南宁军。宋末,琼管安抚都监隶广南西路,管辖琼州和南宁、万安、吉阳3军12县。南宋时,“千里长沙”“万里石塘”(即今南海诸岛)为吉阳军、昌化军的巡视范围。

元至元十五年(1278年)十月,元沿袭宋置,设置琼州路安抚司管辖南宁军、万安军、吉阳军3军及属县,隶属湖广行中书省;撤销吉阳县。至此,琼州路安抚司驻今海口市琼山区府城,直接管辖琼山、澄迈、文昌、临高、乐会5县;南宁军驻今儋州市中和镇,管辖宜伦、昌化、感恩3县;万安军驻今万宁市万城镇,管辖万安、陵水2县;吉阳军驻今三亚市崖城,管辖宁远县。元朝将“万里石塘”(即今南海)作为内海。至元十六年(1279年),著名天文学家、主管全国天文测量工作的同知太史院事郭守敬到西沙进行天文测量,行使主权。元将史弼曾到“万里石塘”(即今南海)巡视。元至元十七年(1280年),朝廷在雷州设置湖广行中书省海北海南道宣慰司,管辖琼州路安抚司等。至元二十八年(1291年),改琼州路安抚司为琼州路军民安抚司;增设定安、会同2县。天历二年(1329年),改琼州军民安抚司为乾宁军民安抚司;升定安县为南建州,隶海北元帅府。元统二年(1334年),乾宁军民安抚司改为乾宁安抚司。至正二十三年(1363年)三月后,乾宁安抚司和南宁军、万安军、吉阳军改隶广西行中书省海北海南道宣慰司。南建州隶属海北元帅府。

明洪武元年(1368年)十月,改乾宁安抚司为琼州府,吉阳军改为崖州、南宁军改为儋州、万安军改为万州,降南建州为定安县,隶属琼州府。洪武二年(1369年),降琼州府为琼州,撤销琼山县,设置琼州、崖州、儋州、万州4州,隶属广西行中书省。洪武三年(1370年)十一月,升琼州为琼州府,改隶广东等处行中书省;复置琼山县。至此,琼州府管辖崖州、儋州、万州和13县,其中琼州府直管琼山、澄迈、临高、定安、文昌、会同、乐会7县;儋州管辖宜伦、昌化、感恩3县;万州管辖万安、陵水2县;崖州管辖宁远县。洪武七年(1374年),琼州府隶属广东承宣布政使司。洪武十九年(1386年),划儋州感恩县归崖州管辖。正统五年(1440年),裁撤崖州、儋州、万州3州附廓宁远、宜伦、万安3县行政建置,原3县行政区域由州直接管理。至此,琼州府管辖3州10县。永乐三年(1405年)至宣德八年(1433年)郑和七下西洋巡视“万里石塘”“石星石塘”“万里长沙”(即今南海诸岛)。正德七年(1512年),在万州立海防营,管辖“万里石塘”“石星石塘”“万里长沙”(即今南海诸岛)。

清初沿袭明置。到光绪三十一年(1905年)四月,升崖州为直隶州,改万州为万县。琼州府管辖儋州和琼山、澄迈、临高、定安、文昌、会同、乐会7县;崖州直隶州管辖感恩、昌化、陵水、万县4县;琼州府和崖州直隶州均隶属广东省。光绪三十一年(1905年)前,“万里长沙”“千里石塘”(即今南海诸岛)隶属万州管辖。光绪三十一年(1905年)后,“万里长沙”“千里石塘”(即今南海诸岛)隶属崖州直隶州万县管辖。宣统元年(1909年)四月,两广总督张人骏派遣广东水师提督李准率领海军官兵170余人,分乘“伏波”“广金”“琛航”3艘军舰巡海视察西沙群岛,查明岛屿15座,命名勒石,并在永兴岛上升旗鸣炮,公告中外,重申清朝对西沙群岛的主权。宣统三年(1911年),广东省都督府宣布将西沙群岛划归琼崖崖县管辖。

【民国时期】民国元年(1912年),废除琼崖道、琼州府建置,设立琼崖安抚使和民政总长;撤销崖州直隶州,原设立崖州直隶州前的崖州行政区域改设为崖县,不再管辖万县、昌化、陵水、感恩4县;撤销儋州,改设儋县。琼崖安抚使和民政总长管辖琼山、文昌、定安、会同、乐会、澄迈、临高、儋县、万县、陵水、崖县、昌化、感恩13县。同年7月,撤销琼崖安抚使和民政总长,设置琼崖绥靖处,驻今海口市琼山区府城,是琼崖地方最高军政机关。

民国2年(1913年),撤销琼崖绥靖处,设立琼崖镇守府,掌管全琼军政和民政。各县设立县公署。同年8月,撤销琼崖镇守府,设立琼崖绥靖督办,负责管理全琼军务和政务。

民国3年(1914年),实行省、道、县三级制。撤销琼崖绥靖督办,设立琼崖道,驻地为今海口市琼山区府城;同时改会同县为琼东县,改昌化县为昌江县,改万县为万宁县。琼崖道管辖13县。

民国10年(1921年),南方军政府又重新把西沙群岛划归琼崖崖县管辖;同年,撤销琼崖道,实行省、县二级制,设立琼崖善后处,掌管琼崖军民两政,未及一年改设为琼崖绥靖委员会公署。

民国14年(1925年),广东将全省改设为南路、东江、琼崖3个行政委员公署,海南地区属于琼崖行政委员会公署管辖。一年后又复置琼崖善后委员会公署和琼崖绥靖委员公署。同年,划出琼山县海口港,设立海口市政厅筹备处。

民国15年(1926年)2月,设立琼崖临时行政委员会,不久改设为琼崖行政委员。12月,又改设为琼崖行政视察员公署。12月9日,海口市政厅筹备处改为海口市政厅,习惯上始称海口市。

民国16年(1927年)10月,撤销琼崖行政视察员公署。11月,暂时设置琼崖绥靖专员。

民国17年(1928年)3月,广东省南区善后委员会公署在琼山县府城成立,统辖阳、交、雷、钦、廉、琼、崖7属3市28县。琼崖的琼山、澄迈、文昌、定安、临高、儋县、乐会、琼东、万宁、陵水、崖县、感恩、昌江13县和海口市政厅受广东省南区善后委员公署领导。

民国18年(1929年)6月,撤销广东省南区善后委员公署;8月,海口市政厅改设为海口市政局。

民国20年(1931年)2月,撤销海口市政局,区域归琼山县管辖;3月,升琼山县为一等县。

民国21年(1932年)3月20日,成立琼崖特别行政区行政长官公署;7月22日,撤销琼崖特别行政区行政长官公署,设立琼崖绥靖委员公署,为全琼最高的军民行政机关,统领全琼军政事务。

民国22年(1933年),法国殖民当局以武力侵占南沙群岛中的9个小岛屿,中国政府通过外交途径向法国当局提出严正交涉。

民国24年(1935年)3月,在黎族苗族聚居的五指山地区设立乐东(批准时县名为乐安县,9月,改县名为乐东县)、保亭、白沙3县。至此,琼崖绥靖委员公署管辖16县。民国25年(1936年)9月,广东在琼山县琼城镇(今府城)成立广东省第九区行政督察专员公署,管辖琼崖16县。

民国26年(1937年)7月,广东省政府指令昌江、感恩2县合并;8月,广东省政府决定保留2县行政建置。民国27年(1938年)10月,日本侵略军占领广州后,广东省在琼崖设立琼崖行政区公署管辖市县。

民国28年(1939年)2月10日,日本侵略军攻占海南岛;同年,日本侵占西沙群岛和南沙群岛;各级政府等政权机构多数迁至山区办公。

民国29年(1940年)5月,撤销琼崖行政区公署,重新设立广东省第九区行政督察专员公署。民国34年(1945年)8月15日,日本投降;各级政权陆续迁回原址办公。

民国35年(1946年)1月,广东省在琼崖特设广东省政府主席琼崖办公处;11月至12月,中国政府指派高级专员,分乘“永兴”“中建”“太平”“中兴”等军舰前往西沙群岛和南沙群岛进行接收工作,并在岛上举行接收仪式,在永兴岛和太平岛上重竖石碑纪念,将西沙群岛和南沙群岛等划归广东省管辖。

民国36年(1947年)4月,撤销广东省政府主席琼崖办公处;7月,广东省在琼崖设立广东省第十、第十一两个专署督察区,管辖16县和西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛及其附属岛屿。

民国38年(1949年)1月21日,设立海南特别行政区和海南建省筹备委员会,管辖海南岛、东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛等群岛及其附属岛屿和海域;6月,海南特别行政区将16县划分为3个区,每区设立行政督察专员;8月1日,成立海口市政筹备处。1950年1月,海南特别行政区长官公署在榆林设立行署;5月,中国国民党领导的军政机构在海南全部解体。

【中华人民共和国时期】1950年4月,中共琼崖地方党组织领导建立的地方政权机构有琼崖临时人民政府管辖东区、西区、南区、北区4个专员公署和琼崖少数民族自治区行政委员会及19个县人民政府、2个特别区政府。5月,海南解放。同月,成立海南军政委员会,是海南最高的地方政权机关,驻海口。恢复抗日战争以前的县制为原则,陆续取消游击战争时期的小县制;同月,撤销琼崖临时人民政府;原琼崖临时人民政府东区、西区、南区、北区专员公署和琼崖少数民族自治区行政委员会及海口市军事管制委员会、海口市军事管制委员会榆亚分会均由海南军政委员会领导;6月,设立海口市,受海南军政委员会领导;6月至7月间,海口市军事管制委员会和榆亚分会先后终止工作;7月6日,撤销琼崖临时人民政府东区、西区、南区、北区行政专员公署;12月,广东省将海口市划为省辖市。至此,海南军政委员会管辖琼崖少数民族自治区行政委员会和海口市及文昌、琼山、崖县、定安、澄迈、琼东、陵水、昌感、白沙、保亭、乐东、万宁、儋县、临高、新民、乐会16县。

1951年1月21日,海南军政委员会将海南划分为东、西、南3个区(琼山县、文昌县和海口市由海南军政委员会直辖),每区设立办事处,指导、督促工作;同时撤销琼崖少数民族自治区行政委员会,原管辖县分别划归西区和南区办事处;4月22日,成立广东省人民政府海南行政公署,驻海口市,原海南军政委员会职权逐步由广东省人民政府海南行政公署所取代。1952年4月,恢复成立琼中县,新设立东方县;6月,新民县改为屯昌县;7月1日,成立海南黎族苗族自治区人民政府(专署级),驻地为今乐东黎族自治县抱由镇,管辖白沙、乐东、东方、琼中、保亭5县,受广东省和广东省人民政府海南行政公署双重领导。

1952年8月,琼东县和乐会县合署在嘉积镇办公;同月,设立海南行政区,作为广东省人民政府代表机关,管辖海南市县。

1953年1月6日,海南黎族苗族自治区驻地从乐东县抱由镇迁驻保亭县冲山镇;10月7日,广东省人民政府划设海口市为省辖市;12月,琼东县与乐会县分开办公,恢复2县行政建置;同年下半年,海南军政委员会停止行使职权。1954年1月1日,海南行政公署直辖崖县、陵水县正式划归海南黎族苗族自治区管辖(广东省1953年6月批准,因土改未完成而延期移交)。

1955年3月26日,广东省人民政府海南行政公署改为广东省海南行政公署;10月17日,海南黎族苗族自治区改为海南黎族苗族自治州。

1957年5月,设立那大县。至此,广东省海南行政公署管辖1州1市19县。1958年11—12月间,海南对市、县的行政区域进行撤销、合并和初步冠名;

1959年3月20日,国务院批准海南黎族苗族自治州人民政府搬到海口市,同广东省海南行政公署合署办公(对内一套人马,对外两个牌子);同月24日,成立广东省西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛办事处,是广东省派出机构,委托广东省海南行政公署领导;3月,国务院同意海南市县行政区划调整为海口市、琼海县、定昌县、澄迈县、儋县、东方县、琼中县、崖县、文昌县、乐东县10县和广东省西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛办事处;10月27日,恢复琼山县、万宁县、保亭县。

1961年5月30日,恢复和设立定安、屯昌、崖县、陵水、临高、白沙、昌江7县;同月,恢复海南黎族苗族自治州人民委员会的原办事机构。至此,广东省海南行政公署和海南黎族苗族自治州共管辖海口市和琼山、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋县、陵水、崖县、乐东、东方、白沙、昌江、琼中、保亭17县及广东省西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛办事处。

1962年2月,海南黎族苗族自治州人民委员会从海口市搬回通什镇办公,受广东省和广东省海南行政公署双重领导,管辖白沙、保亭、乐东、琼中、陵水、崖县、东方、昌江8县。从这以后海南的行政建置和行政区划相对稳定。

1963年11月,划保亭县通什红旗公社归海南黎族苗族自治州直接领导,保亭县驻地迁驻保城镇。

1964年7月24日,广东省同意通什红旗公社设立为通什镇,仍属保亭县建置,自治州可以把该镇作为本州城镇工作的重点来抓。至此,海南黎族苗族自治州管辖8县和通什镇。1966年10月,通什镇改为红旗镇。

1967年3月25日,成立广东省海南地区军事管制委员会,州和各市县也相继成立军事管制委员会或军事领导小组。

1968年4月5日,广东省海南行政公署停止行使职权,成立广东省海南行政区革命委员会,实行党政“一元化”领导,广东省海南行政公署的机构自然消失。同月6日,州和各市县也相继成立革命委员会。

1970年10月6日,海南行政区革命委员会改为海南地区革命委员会。

1971年1月31日,成立中国共产党海南地区委员会,各市县也相继成立党的委员会,革命委员会成为单一的政权机构。

1972年10月1日,海南地区革命委员会又恢复为海南行政区革命委员会。

1980年1月1日起,广东省海南行政区革命委员会改为广东省海南行政区公署,仍为广东省人民政府的派出机关。实行党政分开,中国共产党广东省海南行政区委员会和广东省海南行政区公署分开设立办公室。此后,州和市县陆续撤销革命委员会,实行党政分开设立办公室,相继成立海南黎族苗族自治州人民政府(1980年8月恢复成立)及各市县人民政府;5月8日,恢复通什镇为通什镇人民政府建置;10月,撤销红旗公社,保留红旗(通什)镇建置。

1981年11月6日,经国务院批准,广东省西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛革命委员会改为广东省西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛办事处。至此,广东省海南行政区公署管辖1州1市17县1办事处。

1984年5月19日,撤销崖县,设立三亚市(县级市);同月31日,撤销广东省海南行政区公署,成立海南行政区,作为一级地方国家政权机关,归广东省人民政府领导。海南行政区人民政府对全区实行统一领导、统一管理、统一对外的政策。

1986年5月31日,海口市升格为地级市;6月,设立通什市(县级),归海南黎族苗族自治州领导。1987年9月2日,第六届全国人大常委会同意授权国务院成立海南建省筹备组。9月26日,中共中央、国务院决定成立海南建省筹备组,撤销海南黎族苗族自治州(12月31日,停止办公),三亚市升格为地级市;同年成立保亭、琼中2个黎族苗族自治县和白沙、陵水、昌江、乐东、东方5个黎族自治县;原自治州所辖市县归海南行政区和海南建省筹备组领导;12月27日,国务院工作组来琼,协同广东省和海南建省筹备组完成海南省省界划定,绘制海南省地图等工作。

1988年4月13日,第七届全国人民代表大会第一次会议通过《关于设立海南省的决定》《关于建立海南经济特区的决定》,决定将海南行政区从广东省分出,设立海南省,简称“琼”,省会设在海口市,撤销海南行政区,将海南岛划为经济特区;海南省管辖3市16县,即海口市(地级市)、三亚市(地级市)、通什市(县级市)、琼山县、琼海县、文昌县、万宁县、屯昌县、定安县、澄迈县、临高县、儋县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县、白沙黎族自治县、陵水黎族自治县、昌江黎族自治县、乐东黎族自治县、东方黎族自治县。1990年11月,海口市设立新华区、振东区、秀英区3市辖区(县级)。

1992年11月6日,撤销琼海县,设立琼海市。

1993年3月3日,撤销儋县,设立儋州市。

1994年1月24日,撤销琼山县,设立琼山市。

1995年11月7日,撤销文昌县,设立文昌市。

1996年8月5日,撤销万宁县,设立万宁市。

1997年3月12日,撤销东方黎族自治县,设立东方市。

2001年7月16日,通什市更名为五指山市。

2002年10月16日,海口市行政区划调整,撤销琼山市和海口市秀英区、新华区、振东区,以原琼山市和海口市秀英区、新华区、振东区的行政区域设立海口市秀英区、龙华区、琼山区、美兰区。

2012年6月21日民政部公布,经国务院批准,撤销西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛办事处,设立地级三沙市,管辖西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛的岛礁及其海域,三沙市政府驻西沙永兴岛。

2014年1月25日,三亚市设立海棠区、吉阳区、天涯区、崖州区。

2015年2月19日,儋州升格为地级市。至此,海南省管辖4个地级市(海口、三亚、三沙、儋州)、5个县级市(琼海、文昌、万宁、东方、五指山)、4个县(澄迈、临高、定安、屯昌)、6个自治县(乐东黎族自治县、陵水黎族自治县、昌江黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县、白沙黎族自治县)、8个市辖区(海口市秀英区、龙华区、琼山区、美兰区,三亚市海棠区、吉阳区、天涯区、崖州区)。

2020年4月18日,民政部发布公告称,国务院于近日批准,海南省三沙市设立西沙区、南沙区。至2022年底,海南省管辖4个地级市、5个县级市、4个县、6个自治县、10个市辖区。(省史志办陈家传)

海南发展历程

一、1988年4月,海南建省办全国最大的经济特区

1988年4月13日,第七届全国人大第一次会议审议通过《关于设立海南省的决定》和《关于建立海南经济特区的决议》,标志着海南省的建立和海南经济特区正式诞生,海南进入新的历史发展时期。

同年4月14日,国务院批转《关于海南岛进一步对外开放加快经济开发建设的座谈会纪要》,对海南改革开放给予原则性指导意见。4月26日,举行中国共产党海南省委员会、海南省人民政府衔牌悬挂仪式。5月,省级“小政府、大社会”新体制方案正式确立并启动运行。随即,国务院公布《关于鼓励投资开发海南岛的规定》,给予海南经济特区更加灵活的经济政策,授予海南省政府更大的自主权。为进一步细化特区政策和吸引外资,8月1日,省政府发布《关于贯彻国务院〔1988〕26号文件加快海南经济特区开发建设的若干规定》(即“三十条”)。“三十条”在岛内外引起极大关注,迅速掀起海南投资热潮。

1988年9月,中国共产党海南省第一次代表大会在海口举行,把放胆发展生产力作为海南经济特区建设的根本任务。但1989年春夏之交发生的政治风波和“洋浦风波”,极大考验海南开发建设的战略定力。海南省委坚持“用政策、打基础、抓落实、求效益”的方针,以改革开放促进开发建设,各项事业发展逐步进入正轨。90年代初期,海南加快基础设施建设,掀起房地产开发热潮。1993年6月,随着中央实施强有力的宏观调控政策,房地产业迅速降温,海南房地产泡沫经济破灭。之后,在中央的支持下,海南从1999年开始用了长达8年的时间,完成了积压房地产处置工作。

1995年1月,海南省委先后召开的经济工作会议和计划会议,初步提出“一省两地”“六大基础”“八大支柱”的海南产业发展新框架。1996年1月,省委二届四次全会正式提出“一省两地”产业发展战略。同年2月,省一届人大四次会议通过《海南省国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》,提出“要努力把海南建设成为中国的新兴工业省、中国热带高效农业基地和中国度假休闲旅游胜地”。2003年,省委提出“大企业进入、大项目带动”“高科技支撑”工业发展战略,丰富了“一省两地”产业发展战略的内涵。“一省两地”产业发展战略,让海南逐步实现从恢复性增长向稳健增长的转变。

这一时期,省委先后实施科教兴琼战略、人才强省战略、优势产业战略、城市化战略、可持续发展战略、海洋强省战略,有力推进海南的开发建设进程,特区发展迎来新气象。比如,实现非典时期“力保海南无疫区”、率先在全国取消农业特产税和免征农业税、稳步发展海口保税区、开展航权开放试点、创立博鳌亚洲论坛、举办国际性文化活动和体育赛事、开通三亚凤凰国际机场和海口美兰机场、建成环岛高速公路全线贯通和粤海铁路通道等。2003年,海南生产总值增长10.5%,是1995年以来首次实现两位数增长;2006年,海南生产总值首次实现“千百亿跨越”。

二、2009年12月,海南国际旅游岛建设上升为国家战略

2009年12月31日,国务院正式颁布《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》,标志着海南国际旅游岛建设上升为国家战略,海南再次迎来重大发展机遇。

2010年6月8日,国家发改委批复同意《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010—2020)》,明确海南国际旅游岛建设发展的基本蓝图和行动路线。2015年3月26日,国家发改委国际合作中心在海南博鳌举行“海南国际旅游岛建设发展综合评估报告”发布会,海南国际旅游岛建设阶段性成果得到国家层面的肯定。2016年1月,国家旅游局确定海南省为首个全域旅游创建省。2017年3月出台《海南省全域旅游建设发展规划(2016—2020)》,把海南省作为一个大景区来规划建设,以“点、线、面”结合的方式推动全域旅游建设,推动海南国际旅游岛建设升级发展。尽管在海南国际旅游岛建设初期,出现房地产价格上涨过快的情况,但经过一系列组合拳调控,海南房价回落至市场正常水平。

海南国际旅游岛的建设影响深远,促进了酒店宾馆、交通基础设施、免税店和购物中心等旅游基础设施加快提质升级,“丰”字形+环岛高速公路网基本成形、全面实现“县县通高速”,环岛旅游公路加快建设。建成琼海博鳌机场和三沙永兴机场,海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场双双进入“两千万级”机场行列。6家5A级、28家4A级精品旅游景区提档升级旅游线路,邮轮游艇游、高尔夫旅游、特色乡镇游和温泉雨林游丰富了旅游体验。尤其是离岛免税政策、入境免签政策等优惠政策,吸引了国际国内广大游客购物旅游消费。

生态省建设全面推进。早在1999年2月,省二届人大二次会议通过《关于建设生态省的决定》;3月,国家环保总局正式批准海南为全国生态省建设试点省;7月,省二届人大八次会议通过《海南生态省建设规划纲要》,赋予生态省建设的法律地位。2006年起进入生态省全面建设阶段。2009年12月,《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》赋予海南六大战略定位之一就有“全国生态文明建设示范区”。2012年4月,省第六次党代会提出,坚持生态立省,建设全国生态文明示范区。2017年9月,省委七届二次全会通过《关于进一步加强生态文明建设谱写美丽中国海南篇章的决定》,强调矢志不渝坚持生态立省,把海南建设成为全国生态文明示范区。

2010年,海南生产总值突破2000亿元大关,三次产业结构比重实现由2005年的“三一二”变为“三二一”的转型。至2013年、2016年,全省生产总值先后突破3000亿元、4000亿元。

三、2018年4月,海南探索推进中国特色自由贸易港建设

2018年4月13日,习近平总书记出席庆祝海南建省办经济特区30周年大会并发表重要讲话,郑重宣布支持海南全面深化改革开放,逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。次日,《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》发布。自此,海南进入中国特色自由贸易港建设新时期。

2020年6月1日,《海南自由贸易港建设总体方案》印发。2021年6月10日,《中华人民共和国海南自由贸易港法》颁布实施。

海南准确把握全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区“三区一中心”的目标定位,沉着应对改革开放进程中的诸多挑战和新冠肺炎疫情的严重冲击,努力把海南自贸港建设打造成为中国式现代化的标志性成果。至2022年底,自贸港建设实现从“顺利开局”到“蓬勃展开”到“进展明显”再到“蓬勃兴起”。“一本三基四梁八柱”战略框架深入人心,自贸港建设进入不可逆转的发展轨道。推进全面深化改革开放和自贸港建设的180多个政策文件落地实施。以“三税”和“五自由便利一安全有序流动”为主要特征的自贸港政策制度体系逐步构建。制度集成创新三年行动60项任务全面完成,累计发布制度创新案例134项,其中8项被国务院向全国复制推广、6项得到国务院大督查表扬。经济外向度大幅提升。货物贸易、服务贸易规模分别增长1.8倍、1.2倍。2018年以来实际使用外资超之前30年总和。经济外向度提高15个百分点。成功创办中国国际消费品博览会。海南国际碳排放交易中心首单跨境交易成功落地。社会管理信息化平台实战化运行。守住了不发生系统性风险的底线。经济转型高质量发展取得显著成效。基本摆脱房地产依赖症,非房地产投资占比较2018年前提高18.2个百分点,其中产业投资年均增长12.4%。项目牵引拉长产业链,四大主导产业占全省生产总值比重由53%提升至70%。“旅游+”新业态全域拓展,高端购物、医疗、教育三大境外消费回流逐渐成为自贸港“金字招牌”,自2018年以来离岛免税销售额5年超1300亿元。双向开放的金融新格局日渐形成。国际定期货运航线新增13条,洋浦港集装箱吞吐量增长2.9倍。数字经济、石化新材料产业产值均超千亿元,生物医药“医疗+医药+医械”产业架构初现雏形。热带特色高效农业增加值突破千亿关口。创新赋能高质量发展。“温度深度纬度”优势聚力,“1+2+5”国家级科创平台立柱架梁。全社会研发投入增速自2020年以来连续3年保持全国前2名。“4·13”以来引进人才50.9万,“百万人才进海南”目标完成过半。区域协调发展打开新局面。始终坚持“全省一盘棋、全岛同城化”理念,明确“三极一带一区”区域协调发展新格局。海口经济圈发展能级加快提升,三亚经济圈向旅游和科创并举转型,儋洋经济圈聚合效应初步显现,滨海城市带启动规划建设,中部生态涵养保育体制机制日益完善。实施“机器管规划”。严格国土空间开发保护制度,推行集中连片造大田、土地新政、“土地超市”。闲置土地处置率达65.8%,土地和规划领域突出问题整治率分别达76%、99.3%,“两违”等现象得到有效遏制。美兰机场进入“双跑道”时代。“跨海环岛城际化”铁路网继续完善,全国首列高铁公交化市域列车开通运营。“县县通高速”全面实现,公路、高速公路通车里程分别增长35.9%、75.9%,在全国率先实现自然村全部通硬化路。“1日联通全球、4小时通达全国、3小时畅行全岛”逐步成为现实。智能电网综合示范省基本建成,年户均停电时间缩至8小时、居全国10位左右。生态文明建设纵深推进。热带雨林国家公园跻身首批5个国家公园行列。“六水共治”取得阶段性成效,地表水水质优良率达94.9%。发布全国首个国家公园GEP核算成果,13个“两山”转化项目先行先试。PM2.5浓度降至12微克/立方米,近岸海域水质优良。基本公共服务全方位提升。高质量打赢脱贫攻坚战。64.97万农村贫困人口与全省人民一道实现全面小康。建成美丽乡村1700个。2018年以来城镇新增就业76万人,农村劳动力转移就业65万人。“阳光快乐”特色印记教育成为海南名片。实现“1小时三级医院服务圈”全省覆盖。社会治安形势处于历史最好水平。全面加强党的领导,加快清廉自贸港建设,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,为高质量发展营造风清气正的政治生态。(省史志办阳明勇)

(资料来源:《海南年鉴2023》)